MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 253 OCTUBRE DEL AÑO 2019 ISNN 0124-4388

elpulso@sanvicentefundacion.com

![]()

![]()

MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 253 OCTUBRE DEL AÑO 2019 ISNN 0124-4388

elpulso@sanvicentefundacion.com

![]()

![]()

Un libro es muchas cosas: una fuente de conocimiento, una hazaña, un lujo, un amigo, una excusa, una herejía, un regalo de último minuto, un consuelo, un narcótico, una broma. Y como tal puede adoptar muchas formas, desde miniaturas que pueden servir de llavero hasta los descomunales manuscritos del Medio Evo que llegaban a pesar más de 25 kg. A pesar de que es difícil imaginarse sin ellos el desarrollo de la civilización, o por lo menos el de nuestra civilización occidental, rara vez pensamos en todas las peripecias que ha tenido que atravesar para llegar hasta nosotros y en toda la tecnología que encierran sus modestas páginas

Un manuscrito es, como su nombre lo indica, un escrito hecho a mano. Nada más sencillo. Salvo que esta tarea que se puede llevar a cabo ahora fácilmente requiere varios elementos que tardaron mucho tiempo en perfeccionarse: el soporte material y la escritura. Ambos han ido siempre literalmente de la mano.

Al principio, hacia el año 3.300 antes de Cristo, los hombres trazaban sobre tablas de arcilla dibujitos que representaban cosas concretas: un caballo, un oso, un monte, un pájaro, como es el caso en la escritura cuneiforme de los sumerios, que además buscaba organizar tributos y contabilidades, y en los jeroglíficos egipcios. La necesidad de representar conceptos abstractos, como las penas y las alegrías, los llevó combinarlos hasta desarrollar otros signos más complejos: los ideogramas. Cada uno de ellos estaba asociado, ya no a un objeto en particular, sino a un sonido, a una realidad acústica. De ahí se derivan las escrituras silábicas, como la del mandarín, en las que los ideogramas representan los sonidos sucesivos de una palabra. Por ejemplo, el signo que representa un “pan” va hallarse también en las palabras “panza”, “pandilla”, “pánfilo”.

Un gran cambio se dio con la aparición de los fenicios cuya escritura consonántica compuesta de veintidós signos trazaba el “esqueleto” de las palabras. La lectura se efectuaba de derecha a izquierda, como sigue haciéndose en las lenguas semíticas, y el hábito les permitía predecir y situar las vocales necesarias, como hacen hoy en día algunos iniciados en el sofisticado arte de escribir mensajes de texto que pueden descifrar el significado de los “tkm”, “dps”, “mvl”, “pq”, “Lol”, etc.

La apropiación de esta escritura por parte de los griegos, que antes mezclaban ideogramas con otros signos y cuya lengua se componía de sonidos diferentes a la de los fenicios, propició la invención de nuevas letras: las vocales a, e, i, o, u, a las que luego agregaron otras dos correspondientes a una “e” y a una “o” largas (η, ω).

La escritura latina, que es la más difundida en los países occidentales se deriva de la escritura de los etruscos que es, a su vez, una modificación de la escritura griega.

Durante mucho tiempo no existió ningún tipo de puntuación, ni de espacios entre las palabras. Por ello, la lectura debía hacerse en voz alta y, generalmente, en grupo. Sólo después de la caída del imperio romano y del olvido del latín como lengua hablada, los monjes deberán comenzar a separar las palabras para facilitar su comprensión.

La reclusión de la escritura en monasterios tuvo, sin embargo, un efecto inesperado. Cada lengua vernácula, por no decir cada región, desarrolló un estilo propio tan diferente uno del otro que si no fuera por la reforma de Carlomagno en el siglo VIII, hoy tendríamos que aprender un sistema gráfico para el italiano, otro para el francés, otro para el inglés, otro para el alemán, etc.

La evolución de las letras está íntimamente ligada a los cambios de la superficie utilizada para escribir. Por razones de dureza, la escritura tallada sobre piedras, sobre tablas o sobre cera, es más bien cuadrada, sin adornos ni ligaduras.

Un nuevo material permitirá, en cambio, una escritura menos angular y, por supuesto, más rápida: el papiro. Utilizado por los egipcios desde el IIIer milenio, éste servía para distintos usos, desde el de soporte para escribir hasta el de material para empacar mercancías. Puesto que era quebradizo, el papiro se prestaba poco a la fabricación de librillos. Por eso los antiguos idearon un formato propio.

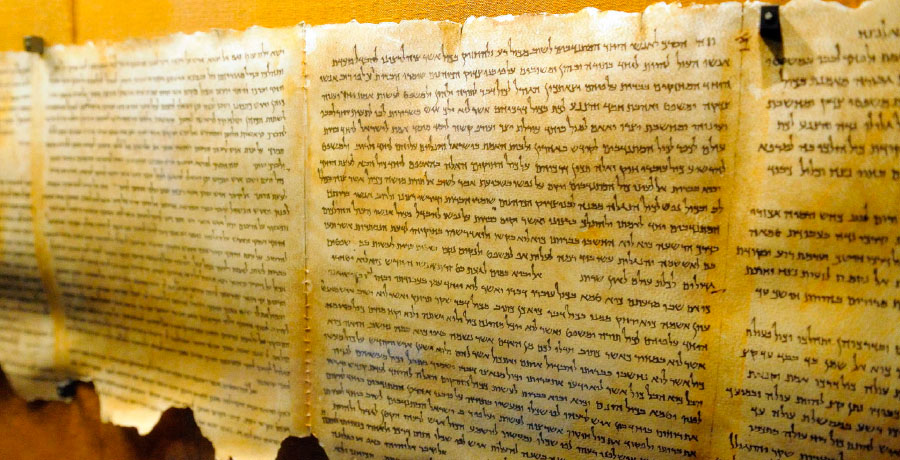

El rollo es una de las primeras formas que adoptó el libro. Por lo menos, una de las primeras formas relativamente portátiles si se la compara con las inscripciones en estelas, como el famoso código de Hammurabi, en sócalos o en muros. Este formato adquiría diferentes nombres según la forma de lectura, nombres que han pasado a nuestra lengua como sinónimos de libro. El rotulus es el que aparece en las películas de época, sostenido en el aire por algún personaje y que se despliega en sentido vertical. El volumen, que era el que se utilizaba propiamente para obras y tratados de largo aliento, estaba compuesto por columnas de texto a manera de páginas y se desenrollaba horizontalmente. A este acto se le llamaba, en latín, explicare, es decir extender, desplegar. Esta forma de lectura imponía una práctica compleja, puesto que había que desenrollar de un lado al mismo tiempo que se enrollaba del otro, e impedía la consulta de un pasaje preciso. No había páginas ni capítulos. La lectura era continua, como un discurso ininterrumpido.

Aunque más manejables que un pedazo de muro o que una vasija, los volumina no eran precisamente libros de bolsillo. Algunos de ellos llegaban a medir nueve metros y a pesar sus buenos kilos, lo que volvía difícil, e incluso peligrosa, su lectura.

Cuenta Plinio el Viejo que, temiendo que la biblioteca de Pérgamo hiciera sombra al esplendor de la de Alejandría, el rey Ptolomeo V mandó bloquear el comercio del papiro en dirección de esta ciudad de la actual Turquía. En respuesta, los sabios de Asia menor, cuya fibra comercial no era menor que la de sus rivales, desarrollaron un nuevo soporte que a la postre adoptó el nombre de su lugar de invención. El pergamino que, pese a lo que se piensa normalmente, no es un formato, sino un material. Estaba hecho de pieles de animales, por lo general de corderos. Más resistente y maleable que el papiro, el pergamino terminará adaptándose a nuevas formas de concebir la lectura.

A diferencia de los papiros, las láminas de pergamino pueden ser dobladas. Ya no hay necesidad de enrollarlas. Se las puede plegar y formar con ellas pequeños librillos, o cuadernillos que, unidos unos a otros, formarán un codex. Éste es el nombre del formato que vemos hoy en día en los anaqueles de las librerías. En principio, no ha cambiado sustancialmente, por más que haya existido luego cierto empresario de nombre Johannes Gutenberg que aceleró el proceso de producción. O quizás sí, pero el de él es un cambio técnico y no de forma.

El codex aparece durante el último periodo de la Antigüedad. El término, que viene del latín caudex (plancha de madera) permite relacionarlo con ciertos documentos sin mucho valor literario utilizados antes para anotar cuentas.

En Roma, el formato por excelencia seguirá siendo el rollo de papiro mientras que el codex comenzará a ganar terreno de la mano de un arma poderosa: la cultura cristiana. El volumen permanecerá como símbolo de la cultura antigua. Pensemos en la Torá cuyo carácter sagrado no permite ninguna evolución. La generalización del codex se opera entre los siglos III y IV de nuestra era.

Sin embargo, como todo tiene sus contras, el pergamino presenta una gran desventaja. Es supremamente caro. Según los historiadores, para prepararlo se necesitan varios meses. El trabajo de corte y preparación de la piel se hace de manera que se pierda lo menos posible de ella. No obstante, para fabricar una Biblia en el siglo IX se necesitan 210 pieles de corderos. Es decir, todo un rebaño muerto para que un curita tuviera el libro de la salvación en sus manos.

Una revolución igual de importante llegará, aunque no en cuanto a la forma sino a la producción, durante el Renacimiento, época de iluminación y de crueldad, precursora de la nuestra y de la cual hablaremos en el siguiente artículo.

Tel: (4) 516 74 43

Tel: (4) 516 74 43

Cel: 3017547479

diana.arbelaez@sanvicentefundacion.com